La Fiat chiude in Irpinia. La fine delle tute blu

Un deserto verde che negli ultimi mesi ha incontrato i paradossi della globalizzazione: valle Ufita, Irpinia

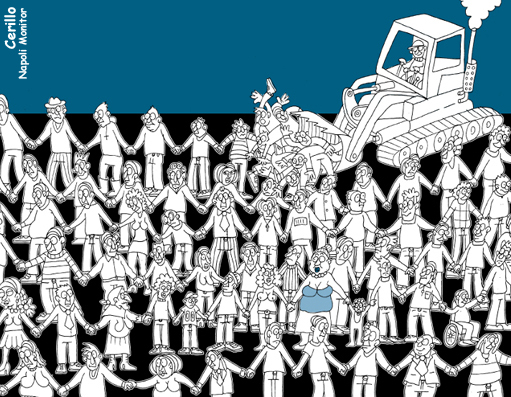

Con centoventi giorni di lotta gli operai Irisbus hanno scosso, dopo circa trent’anni, una coscienza locale indolente e congelata dall’assenza di una politica economica responsabile. Negli ultimi mesi hanno protestato davanti alla fabbrica giorno e notte, bloccato l’autostrada, organizzato cortei; ma il risultato rimane la cassa integrazione per più di seicento dipendenti.

L’Irisbus è un’azienda europea che produce autobus e filobus. La sua sede principale è a Lione, in Francia poiché fino al 2000 l’azienda era di proprietà italo-francese, controllata in modo paritetico da Fiat-Iveco e Renault Véhicules Industriels. Dal 2001 diventa invece controllata al cento per cento da Iveco, e quindi dal Gruppo Fiat Industrial. Il 7 luglio scorso Fiat ha annunciato la chiusura dello stabilimento di valle Ufita in Campania, dopo che la produzione di autobus è passata da settecentodiciassette veicoli nel 2006 a centoquarantacinque nel 2011. Fine corsa per l’ultima azienda in Italia a produrre autobus per trasporto pubblico turistico.

Domino si chiamava il fiore all’occhiello made in Irpinia . L’Irisbus, con la Fma di Pratola Serra e un altro paio di stabilimenti, assicurava lavoro all’ottanta per cento della popolazione locale. «Nessuno ci aveva avvisati, lo abbiamo letto sul giornale che rischiavamo il licenziamento, che era la fine» racconta Silvia, cinquantun’anni, tenace protagonista e simbolo dell’ondablu. Apre il cappotto, mostrando la t-shirt da lavoro blu con la scritta Irisbus Iveco: «Io la porto sempre questa maglia. In ogni momento può servire a far capire cosa ci è successo… Perché è veramente un paradosso: uno stabilimento fa una ristrutturazione da otto milioni di euro nell’ultimo anno ti dà l’illusione che poi dovresti lavorare. Nel suo piano industriale Marchionne non ha mai accennato all’Irisbus. Nulla faceva presagire che il 7 luglio si voleva chiudere per poi cedere l’attività a De Risio, un imprenditore molisano rivelatosi un imbroglione che non paga gli stipendi… ». Settecento persone in fabbrica che con l’indotto arrivano a duemila, perché intorno allo stabilimento si è modellata la vita della popolazione. Ed è così che l’estate scorsa l’Irpinia conosce la prima vertenza globalizzata, un brusco cambio di stagione che si abbatte su una coscienza operaia che in questa provincia non ha precedenti. E che resisteva ancora quando, anche con i sigilli con i sigilli alle fabbriche, gli operai si legavano ai cancelli, nonostante intorno ci fosse «un vuoto, una assenza che non è solo politica ma della società; al capoluogo interessa poco di quello che accade nella zona industriale», dice Silvia.

«Siamo stati trattati come un bacino di voti per la destra e la sinistra. Senza capire che il nostro lavoro è parte della cultura di un territorio. I nostri valori sono gli stessi che abbiamo trasmesso ai nostri figli. Da domani invece? Senza contare che la maggior parte di noi ha tra i quaranta e i cinquant’anni, chi ci darà più un posto?», si domanda Giuseppe. Dal 1 gennaio 2012 gli operai sono in cassa integrazione straordinaria, «ma per avere il secondo anno di cassa integrazione l’azienda deve necessariamente ridurre i lavoratori di centonovantasette unità. Ventitre persone sono state trasferite tra Torino e Bolzano. Ma sono dirigenti e impiegati. Nessun operaio è stato ricollocato. Le proposte di trasferimento sono poche e quelle che vengono offerte non sono economicamente vantaggiose. Tanto vale restare qui», spiega Dario, cinquantacinque anni.

Voci di chi ha creduto in una possibile e trasformazione culturale oltre che economica: «La cassa integrazione è un limbo, affoga il mio senso di emancipazione» dice Italia, addetta al montaggio. Il problema secondo Silvia è anche «l’individualismo ha preso corpo nella classe operaia e si manifesta nella differenza tra lavoratori stabili e non. Perché gli ostacoli e il divario nascono prima dall’interno e poi dall’esterno». Donne che sentono l’assenza delle istituzioni e del sostegno politico, ma soprattutto la mancanza di una solidarietà tra le stesse compagne. Nostalgia per quell’anello forte così ben raccontato da Nuto Revelli. «Noi donne siamo solo il dieci per cento dei lavoratori, io nel mio stabilimento sono l’unica a non esser stata assunta come categoria protetta. Nessuna donna ha mai avuto potere decisionale, nessuna è mai stata responsabile sindacale o capo squadra…». Ma nonostante sia vero che «in fabbrica ti spremono, è un lavoro duro che ti usura», rivendicano anche il valore di quella fatica quotidiana: «il governo politico dovrebbe essere fatto di operai, o meglio di operaie: gente che sa come si lavora».

Le tute blu, in Irpinia e altrove, sono inghiottite da una crisi che è anche d’identità, e nessuno si occupa veramente di loro: né il sindacato né i politici. «Avremmo voluto sederci anche noi che al tavolo delle trattative. I sindacati sono diventati troppo partitici, io faccio parte della Fiom ma non risparmio le critiche: anche Landini ha preferito fare demagogia piuttosto che confrontarsi con noi, come nel caso di Termini Imerese; Camusso ha fatto un comunicato stampa. Questo fa capire molte cose» spiega Italia. Quando alla rabbia subentra la rassegnazione, dopo il collasso economico si rischia lo stagno. Scenari che si auto-fabbricano tra l’inerzia di chi governa con superficialità il nostro territorio, l’indifferenza di chi non solo non parla con queste persone, ma nemmeno prova a dargli una alternativa. Che forse verrà dalla Cina.